Der ostdeutsche Wissenschaftsumbau in den 1990er Jahren

Der ostdeutsche Hochschul- und Wissenschaftsumbau in den 90er Jahren ist inzwischen nicht nur zu einem zeithistorischen Thema geworden, sondern weckt als solches auch Interesse: Die damaligen Prozesse werden zunehmend zum Gegenstand von Tagungen, Untersuchungen und Veröffentlichungen. Dieses Interesse ist indes nicht allein zeitgeschichtlich motiviert. Vielmehr gilt der Wissenschaftsumbau als einer der Vorgänge, der in seiner… mehr

Die vier Dimensionen des ostdeutschen Wissenschaftsumbaus ab 1990

Der ostdeutsche Hochschul- und Wissenschaftsumbau in den 90er Jahren ist inzwischen nicht nur zu einem zeithistorischen Thema geworden, sondern weckt als solches auch Interesse: Die damaligen Prozesse werden zunehmend zum Gegenstand von Tagungen, Untersuchungen und Veröffentlichungen. Dieses Interesse ist indes nicht allein zeitgeschichtlich motiviert. Vielmehr gilt der Wissenschaftsumbau als einer der Vorgänge, der in seiner… mehr

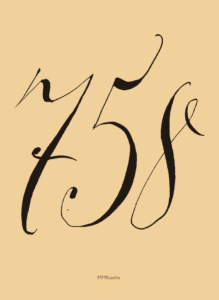

Helmut Brade: Werkverzeichnis der Plakate 1960–2024

Helmut Brade (*1937 in Halle/Saale) arbeitete nach seinem Studium an der halleschen Kunsthochschule BURG zunächst freischaffend als Maler und Grafiker, seit 1972 auch als Bühnenbildner. Sehr viel später wurde er Hochschullehrer an der Burg Giebichenstein und wirkte zudem 1999 bis 2004 als Präsident der Freien Akademie der Künste zu Leipzig. Vor allem aber war er… mehr

Hochschule und Wissenschaft in der DDR 1945–1989. Ein kurzer Abriss

In den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten sind zwar rund 4.800 Buchpublikationen zur Entwicklung von Wissenschaft und Hochschulen in der DDR erschienen. Doch während es zu zahlreichen Lebensbereichen und Handlungsfeldern in der DDR mittlerweile zusammenfassende Überblicksdarstellungen gibt, ist dies für das Hochschul- und Wissenschaftssystem bislang noch nicht der Fall. Weder gibt es eine Darstellung zu Wissenschaft und… mehr

Die vier Dimensionen des ostdeutschen Wissenschaftsumbaus in den 1990er Jahren

Der ostdeutsche Wissenschaftsumbau in den 90er Jahren ist inzwischen ein zeithistorisches Thema. Dennoch wird er in jüngerer Zeit intensiviert zu einem Gegenstand öffentlicher Debatten und der Forschung, was aus Gegenwartsinteressen gespeist ist: Der Wissenschaftsumbau gilt als einer der Vorgänge, der in seiner Konfliktintensität herangezogen werden müsse, wenn man die anhaltenden Verwerfungen innerhalb der ostdeutschen Teilgesellschaft… mehr

Im Auftrag. Sonderhochschulen und Ressortforschung in der DDR

Das DDR-Wissenschaftssystem bestand nicht nur aus 53 öffentlichen Hochschulen, der Akademie der Wissenschaften mit ihren 64 Instituten, weiteren Akademien sowie der Industrieforschung mit 86.000 FuE-Beschäftigten. Zusätzlich gab es 40 Sonderhochschulen, die nicht allgemein öffentlich zugänglich waren (darunter 29 para-/militärische Hochschulen, aber auch Partei-, Gewerkschafts- und Jugendhochschule), und 90 Ressortforschungseinrichtungen, die unmittelbar Ministerien oder dem SED-Zentralkomitee… mehr

Das Universitätssterben um 1800. Strukturelle Bedingungen und kontingente Faktoren

Inwiefern ist die Annahme überwiegend einheitlicher oder ähnlicher Ursachen für das Universitätssterben in den deutschen Ländern um 1800 angemessen? Immerhin waren im Verlaufe des Vierteljahrhunderts, die das Universitätssterben umfasst, die Umfeldsituationen sehr differenziert, die territorialen Bedingungen uneinheitlich und die internen Potenzen der Hochschulen unterschiedlich. Dazu versammelt dieser Band vier Perspektiven: die analytische Erschließung der Makro-Ebene… mehr

Ein Forschungsmuseum: Wittenberger Lutherhalle und Stiftung Luthergedenkstätten 1883–2023

„Das wissenschaftliche Prinzip der Lutherhalle“ titelte Lutherhallen-Direktor Oskar Thulin, als er im Mai 1933 seine Antrittsvorlesung als Privatdozent an der Universität in Halle hielt. „Ohne Forschung geht es nicht“, schrieb die Stiftung Luthergedenkstätten 2022, als sie die ersten 25 Jahre ihres Bestehens resümierte. Das Wittenberger Reformationsgeschichtliche Museum, seit den 1870er Jahren vorbereitet und 1883 als… mehr

Von Campus- bis Industrieliteratur. Eine literarische DDR-Wissenschaftsgeschichte

Es gilt als Trivialwissen, dass die DDR-Belletristik die Funktion einer Ersatzöffentlichkeit wahrgenommen hatte – sie habe hier übernommen, was die Massenmedien nicht leisteten. Das gilt auch für die DDR-Literatur, die den Wissenschaftsbetrieb und/oder das Wissenschaftsmilieu erzählerisch aufbereitet. Zwar gab es in der DDR keine Campusliteratur, wie sie etwa aus dem angelsächsischen Raum bekannt ist. Doch… mehr

Soziale Integration und nationale Identität. Eine Wiederbegegnung nach drei Jahrzehnten

Im April 1993 hielt Reinhard Kreckel seine Antrittsvorlesung an der Universität in Halle. Nachdem er zuvor an den Universitäten Aberdeen und Erlangen-Nürnberg gelehrt hatte, war er zum Gründungsprofessor an das hallesche Institut für Soziologie berufen worden. Als dessen Direktor sollte er dann mehrfach amtieren, ließ sich von 1994 bis 2000 als Prorektor und Rektor der… mehr

Die Universität Halle-Wittenberg und die Stadt Wittenberg seit 1817: eine Beziehungsgeschichte

Hochschulfusionen sind auch dann immer noch heikle Angelegenheiten, wenn beide vorherigen Standorte beibehalten werden. Besonders heikel aber sind sie, wenn dabei einer der Standorte aufgegeben wird. So geschehen 1817, als die Universität Wittenberg (gegr. 1502) in die hallesche Universität (gegr. 1694) integriert wurde. Der symbolische Ausweg, um die Sache etwas abzufedern, war die neue Namensgebung:… mehr

Lose gekoppelt. Die Universität Halle-Wittenberg und die Stadt Wittenberg seit 1817: eine Beziehungsgeschichte

Seit reichlich zwei Jahrhunderten trägt die hallesche Universität „Halle-Wittenberg“ im Namen: 1817 war die Universität Wittenberg LEUCOREA (gegr. 1502) in die heutige Martin-Luther-Universität (gegr. 1694) überführt worden. Ist die doppelte Ortsangabe „Halle-Wittenberg“ nur eine historische Reminiszenz? Oder hatte und hat sie auch praktische Bedeutungen für die hallesche Universität und die Stadt Wittenberg? Die Beziehungsgeschichte zwischen… mehr

Die Spuren der LEUCOREA (1502-1817). Ein universitätshistorischer Stadtrundgang durch das heutige Wittenberg

Wittenberg atmet praktisch an jeder Ecke seiner Innenstadt den ‚Geist‘ der Universität, die hier von 1502 bis 1817 bestand. Daher lässt sich die LEUCOREA-Geschichte (und nebenbei Wittenberg selbst) sinnlich erschließen, indem man einen Rundgang unternimmt, der sich ausdrücklich auf die Suche nach Spuren der Universität im Stadtraum konzentriert. Dieser führt einerseits zu bekannten Orten, die… mehr

Hochschulpolitik der Nachkriegszeit in Ost- und Westdeutschland

Nach 1945 wurde das deutsche Hochschulwesen von einer Reformdebatte um die soziale Öffnung der Universität und ihr Verhältnis zur staatlichen Aufsicht ergriffen, deren Fortgang in Ost- und Westdeutschland unter dem Einfluss der Besatzungsmächte und zonaler bzw. lokaler Funktionsträger radikal unterschiedliche Entwicklungen nach sich zog. Das ostdeutsche Hochschulwesen wurde dabei phasenweise zentralisiert und mit Parteistrukturen durchsetzt,… mehr

DDR-Wissenschaftsbelletristik: Erschließung einer bislang unbeachteten sozialhistorischen Quellensorte

Es gilt als Trivialwissen, dass die DDR-Belletristik die Funktion einer Ersatzöffentlichkeit wahrgenommen hatte – sie habe hier übernommen, was die Massenmedien nicht leisteten. Das gilt auch für die DDR-Literatur, die den Wissenschaftsbetrieb und/oder das Wissenschaftsmilieu erzählerisch aufbereitet. Zwar gab es in der DDR keine Campusliteratur, wie sie etwa aus dem angelsächsischen Raum bekannt ist. Doch… mehr

Helmut Brade: Requisitenbriefe

Helmut Brade (*1937) ist Grafiker und Bühnenbildner, war 1994–2003 Professor für Kommunikationsdesign an der Burg Giebichenstein – Kunsthochschule Halle und 1999–2004 Präsident der Freien Akademie der Künste zu Leipzig. Seit sechs Jahrzehnten gestaltet er Plakate für Theater, Oper, Museen und Kinos, seit 1972 Bühnenbilder. Requisitenbriefe hat er dabei zu einer eigenen Kunstform werden lassen.

150.000 Seiten konfessionelles Bildungswesen in der DDR. Bibliografische Dokumentation der seit 1990 publizierten Literatur

Zu den Erstaunlichkeiten der DDR gehörte der Umstand, dass es neben dem „einheitlichen sozialistischen Bildungssystem“ ein vielfältiges konfessionell bzw. kirchlich gebundenes Bildungswesen gab. Dieses reichte von Kindergärten, Schulen und Konvikten über Vorseminare, Berufsausbildungen, Fort- und Weiterbildung oder kirchlichen Hochschulen bis zu Bildungshäusern, Evangelischen Akademien, Filmdiensten, Kunstdiensten und einem ausdifferenzierten Mediensystem. Ein 2019 erschienenes Handbuch stellte… mehr

Wissenschaftliche Kommunikation in der DDR

Für die Wissenschaft ist freie Kommunikation essenziell. Für Diktaturen aber ist Kommunikationskontrolle essenziell. Damit gab es für die Wissenschaft in der DDR ein Problem. Das galt in unterschiedlichem Maße für die Natur- und Gesellschaftswissenschaften. Erstere hatten keinen gesellschaftssystemspezifischen Referenzraum, letztere schon. Insbesondere nach dem Mauerbau wurde die freie Fachkommunikation eingeschränkt. Vor allem in der internationalen… mehr

Toleriert und kontrolliert. Konfessionelles Bildungswesen auf dem Gebiet Sachsen-Anhalts 1945–1989

Im Rahmen der HoF-Mitarbeit im Arbeitskreis Zeitgeschichte der Historischen Kommission Sachsen-Anhalt wurde eine kompakte Darstellung der konfessionell gebundenen Bildungsmöglichkeiten in Sachsen-Anhalt bzw. den Bezirken Halle und Magdeburg, wie sie in den Jahren 1945 bis 1989 bestanden, erarbeitet. Dabei sind alle evangelisch-landeskirchlichen, römisch-katholischen und freikirchlichen Bildungsangebote einbezogen – insgesamt 259. Nicht sämtliche der dokumentierten Bildungsangebote existierten… mehr

Sonderhochschulen und Ressortforschung in der DDR

Nach der Implosion der DDR standen im Bereich der Wissenschaft(spolitik) die Akademie der Wissenschaften (AdW) und die allgemeinen Hochschulen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Daneben fand – wenn auch deutlich abgestuft und in eher wirtschafts‐ bzw. innovationspolitischer Perspektive – die breit aufgestellte Industrieforschung eine gewisse Aufmerksamkeit. Doch setzte sich das DDR‐Wissenschaftssystem nicht nur aus 53 Hochschulen,… mehr